|

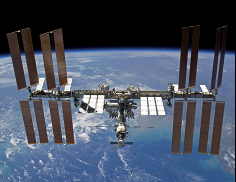

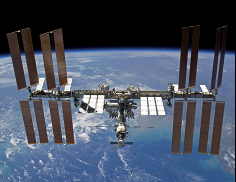

La station spatiale internationale ISS (International Space Station) est à ce jour le plus grand des objets artificiels placé en orbite terrestre à une altitude de 400 km.

Elle est occupée en permanence par un équipage international qui se consacre à la recherche scientifique dans l’environnement spatial. Jusqu’à présent, trois vaisseaux cargos ATV ont permis de ravitailler la station ISS.

Les parties A et B de cet exercice sont indépendantes.

Partie A : Étude du mouvement de la station spatiale ISS

La station spatiale internationale, supposée ponctuelle et notée S, évolue sur une orbite qu’on admettra circulaire, dont le plan est incliné de 51,6° par rapport au plan de l’équateur. Son altitude est environ égale à 400 km.

Données :

- Rayon de la Terre : R = 6380 km

- Masse de la station : m = 435 tonnes

- Masse de la Terre, supposée ponctuelle : M = 5,98·1024 kg

- Constante de gravitation universelle : G = 6,67·10-11 m3·kg–1·s–2

- Altitude de la station ISS : h

1. Représenter sur un schéma :

- la Terre et la station S, supposée ponctuelle ;

- un vecteur unitaire \(\displaystyle\mathrm{ \vec{u} }\) orienté de la station S vers la Terre (T) ;

- la force d’interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur la station S.

Donner l’expression vectorielle de cette force en fonction du vecteur unitaire \(\displaystyle\mathrm{ \vec{u} }\) .

2. En considérant la seule action de la Terre, établir l’expression vectorielle de l’accélération \(\displaystyle\mathrm{ \vec{a}_S }\) de la station dans le référentiel géocentrique, supposé galiléen, en fonction de G, M, h, R et du vecteur unitaire \(\displaystyle\mathrm{ \vec{u} }\) .

3. Vitesse du satellite.

3.1. Dans le cas d’un mouvement circulaire, calculer la vitesse du satellite en m·s–1.

4. Combien de révolutions autour de la Terre un astronaute présent à bord de la station spatiale internationale fait-il en 24h ?

Partie B : Ravitaillement de la station ISS

Le 23 mars 2012, un lanceur Ariane 5 a décollé du port spatial de l’Europe à Kourou (Guyane), emportant à son bord le véhicule de transfert automatique (ATV) qui permet de ravitailler la station spatiale internationale (ISS).

Au moment du décollage, la masse de la fusée est égale à 7,8·102 tonnes, dont environ 3,5 tonnes de cargaison : ergols, oxygène, air, eau potable, équipements scientifiques, vivres et vêtements pour l’équipage à bord de l’ATV.

D’après Esa

On se propose dans cette partie d’étudier le décollage de la fusée. Pour ce faire, on se place dans le référentiel terrestre supposé galiléen. À la date t = 0 s, le système est immobile. À t = 1 s, la fusée a éjecté une masse de gaz notée mg, à la vitesse \(\displaystyle\mathrm{ \vec{v}_g }\). Sa masse est alors notée mf et sa vitesse \(\displaystyle\mathrm{ \vec{v}_f }\) .

Données :

- Intensité de la pesanteur à Kourou : g = 9,78 N·kg-1

- Débit d’éjection des gaz au décollage : D = 2,9·103 kg·s-1

- Vitesse d’éjection des gaz au décollage : vg= 4,0 km·s–1

1. Modèle simplifié du décollage

Dans ce modèle simplifié, on suppose que le système {fusée + gaz} est isolé.

1.1. En comparant la quantité de mouvement du système considéré aux dates t = 0 s et t = 1 s, exprimer \(\displaystyle\mathrm{ \vec{v}_f } \) en fonction de \(\displaystyle\mathrm{ \vec{v}_g } \). Quelle est la conséquence de l’éjection de ces gaz sur le mouvement de la fusée ?

1.2. Après avoir montré numériquement que la variation de la masse de la fusée est négligeable au bout d’une seconde après le décollage, calculer la valeur de la vitesse de la fusée à cet instant.

2. Étude plus réaliste du décollage

2.1. En réalité la vitesse vf est très inférieure à celle calculée à la question 1.2.. En supposant que le système {fusée + gaz} est isolé, quelle force n’aurait-on pas dû négliger ?

2.2. On considère désormais le système {fusée}. Il est soumis à son poids \(\displaystyle\mathrm{ \vec{P} }\) et à la force de poussée \(\displaystyle\mathrm{ \vec{F} }\) définie par \(\displaystyle\mathrm{ \vec{F}=-D \ \vec{v}_g }\) où D est la masse de gaz éjecté par seconde.

2.2.1. Montrer que le produit (D vg) est homogène à une force.

2.2.2. Vérifier par une application numérique que la fusée peut effectivement décoller.

|